A linha do tempo do design gráfico no Brasil é um livro ambicioso, uma obra de referência e uma viagem de descoberta e de espanto. Mas está longe de ser perfeito quando consideramos o modo e o tempo em que foi publicado – o nosso tempo.

Este livro nasceu da necessidade de um dos seus autores, a designer Elaine Ramos, de acrescentar uma seleção de design brasileiro ao livro História do design gráfico de Phillip B. Meggs e Alston W. Purvis, uma incontornável história universal da disciplina publicada em 2009 pela Cosac Naify, editora da qual ela é diretora de arte. Para a ajudar, chamou o designer e professor Chico Homem de Melo, autor de outras obras dedicadas ao design e à sua história. Três anos depois, o que era para ser um anexo a um livro de 720 páginas tornou-se noutro livro de 744.

Segundo os seus autores, esta “obra panorâmica” pretende “contribuir para a constituição e consolidação de uma memória do design e da cultura do país”. Para tal é dada ênfase à “trajetória da linguagem, não da profissão ou dos profissionais” do design no Brasil, ou seja, em vez de apresentar um friso dos heróis do design brasileiro, esse preocupa-se antes em mostrar o resultado do trabalho da multidão de profissionais, muitos deles anônimos, que projetaram a paisagem visual de uma nação.

Na sua “crônica do processo de trabalho”, os autores explanam de forma exemplar a metodologia com que eficazmente organizaram uma cronologia que começa em 1808 e termina no dealbar do século XXI. Dividiram-na em capítulos correspondentes a décadas – com exceção do primeiro (todo o século XIX) e segundo (1901-1919) – para criar uma obra que se lê página a página, plano a plano, década a década ou de uma vez só. Longe de serem estanques ou de terem uma tese a defender, essas divisões são, até pelo seu “evidente caráter arbitrário”, menos fronteiras num mapa do que marcos num caminho. Uma ideia reforçada pela dobra de um canto da página esquerda do plano laranja fluorescente que introduz cada capítulo.

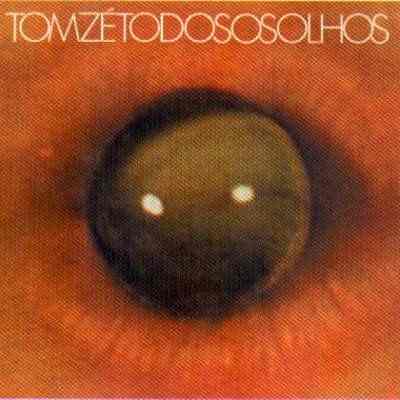

Como necessários e desejáveis filtros para um vastíssimo universo disciplinar composto por um número infindável de objetos e de tipologias foram criadas oito categorias. Aos livros, revistas e jornais – categorias “clássicas” do design editorial – os autores somaram sinais, cartazes e discos, e também os selos postais e cédulas.

O primeiro de mais de 1.500 marcos dessa linha do tempo mostra um documento impresso por Antonio Isidoro da Fonseca no Rio de Janeiro em 1747, muito antes de lá chegarem os prelos ingleses trazidos pela corte de D. João VI em 1808 – ano em que é criada a Impressão Régia e começa a história da impressão tipográfica no Brasil. Até então qualquer manufatura, incluindo a impressão, era proibida pela Coroa, o que leva a pensar na misteriosa origem dessa peça, bem como na imperdoável forma como um reino pôde negar, durante séculos, a chegada do progresso à sua principal colônia.

Antes de chegar ao século XX, descobrimos os Olhos de Boi, uns dos primeiros selos postais do mundo, e paramos, emocionados, não tanto na gloriosa bandeira de uma nova nação onde o Amor positivista ficou de fora “por concisão textual”, mas na extraordinária primeira página do jornal A Província de São Paulo de 16 de novembro de 1889, composta apenas por um barrete frígio e as palavras “VIVA A REPUBLICA”. Logo nesse capítulo é notório o desafio da eleição pelos autores de peças gráficas de exemplo e exceção, mas também o tenso mas necessário equilíbrio entre exemplos de erudição e apelo popular, vanguarda e sucesso comercial que façam justiça à história dessa arte aplicada.

Nos anos 1960 e 1970, o funcionalismo da escola de Ulm encontra a indústria brasileira nas dezenas de sinais criados por Alexandre Wollner. Muitas das empresas, marcas e produtos a que ele deu uma face gráfica não sobreviveram porém a falências, fusões, aquisições ou tão só às ações de redesign exigidas pelo marketing nas décadas seguintes. A autoria ainda por atribuir de outras marcas e sinais, como as Havaianas ou a Varig, revela a urgência de designers e investigadores vasculharem arquivos, mas também de encontrarem e conversarem com os intervenientes ainda vivos desses projetos.

Salvo raras exceções, as imagens impressas neste livro correspondem a artefatos que resultam da múltipla replicação de um projeto. Não são reproduções de obras de arte únicas e preciosas. Não são originais. São imagens de coisas que podem ser encontradas em museus, arquivos e bibliotecas, mas também em sebos ou gavetas fechadas há muito em nossas casas. Ou ainda em leilões ou classificados na internet. Isso faz que ler esse livro nos leve a procurar, e até adquirir, os seus conteúdos. Foi precisamente isso que fiz quando procurei na internet uma das minhas imagens favoritas do livro: o cartaz do filme Brasil Verdade. Encontrei-o à venda – ou melhor, uma reprodução do projeto de Fernando Lemos de 1968, cujo estado vivido e carimbo da censura mostraram ser da época – no site mercadolivre.com. Por R$ 40 reais. Comprei-o de imediato.

Comments are closed.