O design é a actividade humana que transforma aquilo que é tecnologicamente possível em culturalmente aceitável. É a partir desta definição do teórico italiano Ezio Manzini que pretendo aqui explorar a relação do design com a felicidade. Ao empregar os termos “actividade” e “humana”, esta definição pressupõe o design enquanto verbo, não enquanto substantivo. E muito menos enquanto adjectivo. Aqui, o design não é entendido como um valor acrescentado, uma palavra estrangeira ou uma figura de estilo. É antes um “método de acção” – uma outra definição de design, que considero particularmente feliz, do arquitecto e designer americano Charles Eames.

Nesta sessão interessa-me falar do designer não como o proponente da forma de um produto, serviço ou uma situação, mas sim enquanto sujeito crítico e elemento activo da sociedade em que vive e para a qual trabalha. Falo de um designer como alguém que observa e interpreta as várias dimensões do seu contexto, sejam elas de natureza tecnológica, social, cultural, económica ou política e que através do seu trabalho a elas reage, tendo em conta as suas múltiplas dimensões, possibilidades e capacidades, bem como as responsabilidades e consequências dos seus actos.

Projectar, também, a felicidade.

Esta actividade pressupõe ainda a concepção de bens ou artefactos destinados a serem reproduzidos de forma seriada, potencialmente ad infinitum. Como tal, o acto do design, ou do projecto, não termina no designer: é extensível ao produtor ou promotor do seu trabalho, bem como a quem o usa ou consome. Logo, se existe uma relação entre design e felicidade, esta deverá ser procurada em todas as etapas e manifestações desse processo.

Associando a arte à indústria ou o comércio, o design assume-se como zona de contacto entre o acto singular da criação, a produção em escala e o consumo em massa. Limitada pelas dimensões estética, tecnológica e económica da disciplina, a procura da felicidade em design é mais do que a promoção do bem-estar humano através da concepção de produtos e serviços. É antes o resultado da equação entre desejo, acessibilidade e necessidade.

Assim sendo, que papel desempenha a procura da felicidade no método de acção de cada designer? Como é que os designers assumem cada um dos seus projectos como um projecto de felicidade? E onde começam e acabam esses projectos?

No nosso mundo globalizado, torna-se difícil de prever e determinar todas as implicações e consequências de um produto, serviço ou situação, ao longo das suas variadíssimas etapas de criação, produção e consumo – isto é, o seu ciclo de vida. Além disso, os fluxos de comunicação, emigração e, para invocar o já citado antropólogo americano Arjun Appadurai, a imaginação entre mundo desenvolvido e em desenvolvimento têm vindo a transformar radicalmente esse saldo entre o querer, o poder ter e o precisar.

É precisamente neste contexto que os designers, enquanto sujeitos críticos e mediadores activos entre o que existe e o que pode existir, são cada vez mais importantes para o progresso material, e também visual, da humanidade.

O projecto ideal é um oxímoro.

Mas tudo isto é mais fácil de dizer do que fazer. Em primeiro lugar, nenhum designer trabalha sozinho, nem em condições ideais. O design é em si mesmo uma actividade complexa, colectiva, híbrida, imperfeita e contaminada por tudo o que rodeia. Por muito que o marketing, a imprensa ou a “indústria do design” nos vendam um “mundo do design” e uma classe de designers composta por seres demiúrgicos e virtuosos, tais ideias não correspondem à realidade – nem à nossa, nem à deles, ou delas.

Arrisco a dizer que muitos, ou mesmo a esmagadora maioria dos designers, vivem empenhados, obstinados mesmo com uma procura não da felicidade através do projecto, mas de um projecto com um final feliz. E nem sempre o final feliz desse projecto contempla o seu consumo, ou mesmo o que lhe acontece depois de usado e consumido.

Qual é então o verdadeiro lugar do design nas nossas vidas? O que entendemos como design, e o que entendem os designers da realidade à sua volta? Como é que o design nos faz mais, ou menos felizes? E como é que podemos falar de design e felicidade sem criticar primeiro muitas das ideias feitas, e muitos dos preconceitos, que existem à volta destes dois termos. Falar de design hoje implica também falar sobre a representação desta actividade.

É a partir destas interrogações que quero olhar para o design, enquanto actividade e resultado da mesma, como um veículo para a felicidade. Como tal, vou falar-vos de como é que indivíduos em diversas partes do globo são afectados pelo design, das mais inesperadas formas, e em várias etapas deste processo. Os casos de estudo que vos apresentarei de seguida são manifestações da equação de que falei há pouco. Mas nenhum deles, adianto já, deve ser tido como um caso de sucesso ou de fracasso, como bom ou mau projecto. Peço-vos por isso que, antes de tomarem partido a favor ou contra de cada uma destas manifestações de design, tenham em consideração toda a complexidade material, ambiental e humana desta actividade.

A felicidade não está ao alcance de todos.

Vou começar com esta “reportagem” do programa Espaços e Casas da SIC Notícias (minuto 1:05).

Aqui, a arquitectura e o design – ou melhor, a promessa de arquitectura e design – são-nos veiculados como os valores acrescentados que esperamos de um empreendimento de luxo. Neste programa, somos convidados a seguir as mais modernas tendências e a fazer parte deste exclusivo, privilegiado e radiante grupo de moradores. Aqui, o design é usado como arma de arremesso, como um elemento ao mesmo tempo de aspiração e de exclusão social: algo a que se tem acesso, ou não tem. Quando aplicado a mobiliário e a imobiliário, poderá o design tal como é aqui representado ser o culpado por tantas compras irreflectidas e tantas dívidas indesejadas?

O design é o que é comprado, mas também o que é feito?

Felizmente, o design não é sempre sinónimo de luxo ou das últimas tendências de qualquer coisa. A própria ideia de “acesso” e de “design” é, para muitos de nós, bem diferente. Um bom exemplo dessa diferença vem da cadeia sueca de mobiliário e decoração IKEA, que vem promovendo há décadas, e em Portugal há pouco mais de 5 anos, uma franca “democratização” desse acesso.

O que levanta outros problemas, levantados nesta cena do filme Fight Club de David Fincher.

Se o acesso ao design se torna de repente tão fácil, ou seja, se o nosso desejo de design pode ser tão facilmente satisfeito, de que é que precisamos de facto? E depois das compras feitas, como é que as nossas escolhas nos definem como indivíduos? Ou como cidadãos?

Esta cena introduz dois elementos que vêm complicando a relação entre consumidores, bens de consumo e seus produtores. Nos nossos dias, consumir não chega. É-nos exigido que o façamos com responsabilidade ambiental e social. Apesar deste personagem lhes ser indiferente, a origem, a identidade e a especificidade dos materiais, mas até mais dos produtores desses bens, é-nos muitas vezes se não revelada, pelo menos sugerida. O que faz com que de repente, as pessoas que fazem o que chamamos de design importam. Por muito longe que elas estejam.

Não é um objecto que nos diz o que devemos sentir.

Isso nem sempre acontece. Onde, como ou por quem são feitas as coisas que precisamos e desejamos raramente nos interessam. Este anúncio ao último modelo do iPhone demonstra isso mesmo.

Este anúncio mostra que nem sequer são as coisas que nos fazem verdadeiramente felizes – são sim as pessoas com quem as usamos, por muito longe que elas estejam de nós.

O iPhone é talvez o mais fascinante objecto do nosso tempo. Implica, na realidade, a obliteração de muitos outros objectos e dispositivos, tais como máquina fotográfica, aparelho de GPS, relógio, despertador, jornal, revista, livro, consola de jogos, aparelho reprodutor de música, entre muitos outros, num só interface. Que também é um telefone. Como “coisa”, o iPhone pouco importa. Eis um produto que, através do design não só do seu interface, mas de todo o sistema de comunicação e informação em que está assente, tende à pura desmaterialização. O seu objectivo final é tornar-se um mediador entre cada indivíduo o mundo que o rodeia. E hoje, o mundo que nos rodeia é, potencialmente, o mundo todo.

A nossa felicidade, a infelicidade alheia.

Se o anúncio do iPhone é um sinal da nossa vida digital e globalizada, esta reportagem prova que também os objectos que tendem a desaparecer têm de ser feitos por alguém.

Reportagem Financial Times TV sobre FoxConn

A FoxConn é o maior fabricante de produtos electrónicos do mundo. Produz iPhones, entre outras coisas. E emprega 800,000 trabalhadores, incluindo os 300,000 trabalhadores desta mini-cidade privada na China. As condições de vida e trabalho destes jovens trabalhadores causaram uma vaga de suicídios em Junho passado, vaga essa que teve uma extensiva cobertura nos media em todo o mundo. Ao 12º suicídio, a FoxConn reagiu de uma forma inesperada: duplicou o salário a quase todos os seus trabalhadores. Outras empresas com produção na China, como a Honda, reagiram de forma semelhante ao mal-estar manifesto pelos seus trabalhadores. Ainda estão por avaliar as implicações destas medidas para o valor, real e subentendido, do trabalho na “fábrica do mundo”, assim como às expectativas e desejos desta geração de chineses. A pergunta fica: de que forma o bem-estar dos produtores de bens de consumo produzidos de forma seriada como o iPhone, e o nosso conhecimento desse bem-estar, pode influenciar o próprio valor do design?

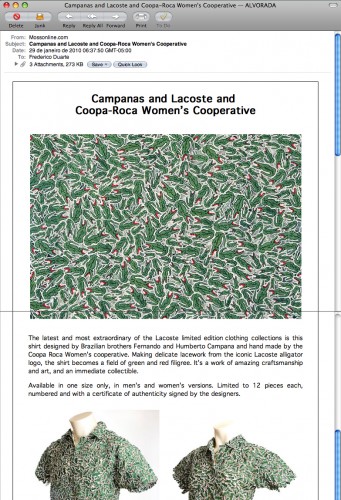

Esta peça de roupa é talvez o mais longe que podemos ir do iPhone quando falamos de design. É um bom exemplo de como a marca, a escassez, a exclusividade e mesmo a celebridade do criador de um produto não chegam para nos fazer felizes.

Em 2009, a marca francesa Lacoste convidou os irmãos Fernando e Humberto Campana, os mais célebres designers de mobiliário do Brasil, para reinterpretar o seu icónico pólo de manga curta. Eles criaram uma colecção de 4 pólos diferentes com diferentes quantidades de crocodilos: quanto mais crocodilos, mas caro o pólo. Dos quatro modelos, esta é a pièce de resistance da colecção, um extraordinário exemplo de labor manual feito de 3000 crocodilos cosidos uns aos outros.

Mas o mais interessante deste projecto não é que cada um dos 24 pólos produzidos seja vendido por 7.500 dólares, ou 5.000 para a versão feminina. É, sim, que a Lacoste optou por se concentrar não na exclusiva natureza da colecção, nos materiais utilizados ou na celebridade dos designers que a criaram. A marca escolheu antes falar-nos das suas produtoras.

A maior parte deste comunicado de imprensa da Moss, uma influente loja novaiorquina “de design”, é dedicado à Coopa-Roca, uma organização de desenvolvimento socialmente sustentável sediada na favela da Rocinha no Rio de Janeiro. Esta organização dá trabalho a habitantes do bairro, treinando-as no ofício da costura. As artesãs da Rocinha tornam-se assim as verdadeiras protagonistas deste projecto. Tal como outros comunicados de imprensa sobre produtos feitos na Coopa-Roca e criados por designers de reputação internacional, este faz dos recursos humanos o verdadeiro valor acrescentado do design.

Ao longo de décadas, a indústria da alta costura dependeu das petites mains para executar as suas criações primorosamente trabalhadas e caras. E nem as casas de alta costura nem os designers sentiram alguma vez a necessidade de falar destes pequenos exércitos de costureiras e artesãos muito bem pagos.

O que faz, então, com que as mulheres Coopa-Roca falem mais alto do que uma marca de luxo ou os seus famosos designers?

O factor favela? Estas camisolas, que transcendem o seu estatuto de roupa para se tornarem em produtos “de design”, são uma evidência de como os recursos humanos, ou uns recursos humanos específicos, importam.

Gostaria assim de propor uma provocação. A promoção do trabalho digno e do empoderamento das mulheres da favela são causas nobres, mas deverão a empatia, ou mesmo a caridade, ser invocadas para vender excentricidades de design de uma marca de luxo? Pergunto-me quanto – ou talvez quão pouco – dos milhares de dólares desta “operação de design” chega às mulheres da Rocinha. Ou qual é mesmo o valor real do seu trabalho. Se fossem produzidas numa fábrica normal, por mulheres (ou homens) que ganhassem um salário decente e vivessem num bairro indistinto de uma qualquer cidade brasileira, teriam estas peças de roupa o mesmo valor? E a felicidade, valerá mais na favela com a melhor vista do mundo do que nas cidades-fábrica da China?

Talvez a resposta seja: nem uma coisa nem outra. É que quando a relação marca-designer-criador deste produto já parecia ser suficientemente complexa, a história complicou-se. A Lacoste é a primeira marca a trabalhar com a Save Your Logo, uma organização que protege espécies ameaçadas e a biodiversidade, associando projectos de conservação a marcas cujo logotipo inclui um animal. No caso da Lacoste, isso quer dizer crocodilos, jacarés e répteis afins.

Valor Acrescentado: Design Caridade Empatia Preservação Felicidade

No final de contas, qual é o saldo desta equação de design? Que fica mais feliz com este projecto, e com os seus resultados? Os dois irmãos Campana? As 24 pessoas que podem adquirir os preciosos pólos feitos de logotipos? As senhoras da Rocinha? Os jacarés do Pantanal? Os executivos de marketing da Lacoste? Ou nós, que ficamos a saber desta história rocambolesca de design?

O design, bem como a felicidade, não é um fim. É um meio.

Se no caso da Lacoste apenas a natureza particular da manufactura de um projecto parece ser algo digno de se contar, outros exemplos de design parecem ter a sua mais valia na comunicação da felicidade dos seus utilizadores.

No último número do jornal New City Reader, parte na exposição The Last Newspaper do New Museum de Nova Iorque, os críticos de design Vera Sacchetti e Avinash Ragajopal afirmam que, tal como as dramáticas imagens de miséria e fome veiculadas pela imprensa e pelas ONGs desde os anos 80, hoje imagens carregadas de humanidade ainda são usadas como garantias de eficácia. Ou seja, se dantes uma imagem de ruptura social, de guerra ou de miséria nos levava à acção, hoje procuramos imagens de felicidade através do projecto.

O design social ou humanitário é um campo em franco crescimento nos nossos dias. E o sorriso de uma criança é a evidência da maior realização de um designer.

Impulsionados por escolas de design com fama e influência internacionais, pela filantropia corporativa, pelas ajudas governamentais e acima de tudo pela sede global por boas notícias, projectos de design do primeiro para o terceiro mundo têm vindo a ser desenvolvidos e postos em prática em todo o mundo, sobretudo em África. Um destes projectos é a bomba de água PlayPump.

O princípio é simples: as crianças brincam neste carrosel, uma espécie de moinho de vento virado de lado, activando uma bomba de água que está ligada a um reservatório. Isto faria o acesso a água potável fosse mais rápido e eficiente, facilitando a vida às populações.

Entre 2004 e 2009, este projecto de um designer sul-africano foi um verdadeiro sucesso. A organização que foi criada para as produzir e distribuir, a Playpumps International, angariou milhões de dólares em doações de todo o mundo, especialmente dos Estados Unidos, onde patronos como Bill Clinton ou Jay Z se comprometeram a financiar a produção e implementação de mais de 1400 bombas.

Fotograma da reportagem “Troubled Waters”, programa Frontline da PBS (não exibido na palestra).

Mas nem tudo são sorrisos. Desde há pouco mais de um ano que Playpump é já considerada uma enorme fiasco, tanto em termos de design, como em termos de iniciativa humanitária. Este verão, o programa de reportagem americano Frontline fez uma reportagem extensa sobre a ascensão e queda de todo o projecto, que pode ser vista na internet. Recomendo vivamente.

Resumidamente, este projecto foi vítima do seu próprio sucesso. Em primeiro lugar, partiu do princípio que as crianças brincam sem parar a todas as horas do dia. O que não é verdade, como se vê nesta imagem. E quando as crianças não brincam, estas bombas são demasiado pesadas para serem operadas pelas mulheres, nomeadamente idosas, que tradicionalmente têm a responsabilidade de buscar água nas aldeias africanas.

A forma como foram implementadas em aldeias da África do Sul e Moçambique mostra também como as verdadeiras necessidades das populações não foram tidas em conta. As bombas avariavam facilmente e raramente eram mantidas, tornando-se em verdadeiros obstáculos para o bem-estar destas populações. Uma aldeia de Moçambique, cujos habitantes não pediram a ninguém para ter uma bomba destas, ficou sem água durante seis meses. As suas mulheres foram obrigadas a ir buscar água na aldeia mais próxima, o que gerou tensão e conflito. Há uns meses este problema foi resolvido. A Playpump foi substituída pela antiga bomba manual da aldeia.

Estas bombas foram criadas para serem um veículo de felicidade para quem recebe, mas também para quem que dá. São prova que também no design, uma actividade inerentemente optimista, as coisas às vezes correm mal.

A Felicidade está à Venda?

A Felicidade está à venda? Não. E nem tudo o que chamamos de design se pode comprar. Nesta sessão quis apresentar o design enquanto actividade através de um conjunto de propostas dos seus autores ou fabricantes, mas também a partir de outras das suas manifestações ele se torna num veículo para discussão. Todas estas manifestações são, a meu ver, elementos importantes para a análise das nossas sociedades e culturas – e das suas intersecções e contaminações.

Pretendi mostrar as múltiplas consequências de um determinado projecto, nos vários passos do seu ciclo de vida e em várias partes do globo. Todas estas consequências deverão ser entendidas enquanto partes integrantes – mesmo quando imprevistas ou irreflectidas – do design como, repito, actividade humana. Nunca como hoje o desafio de transformar o tecnologicamente possível no culturalmente aceitável foi tão importante. A procura da felicidade é apenas o começo.

—

Texto de apresentação realizada no dia 5 de Novembro 2010 na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, no âmbito do workshop de Investigação Próximo Futuro: A Felicidade

Comments are closed.