O designer gráfico Aurelindo Jaime Ceia acaba de comemorar 25 anos de carreira como professor de design de comunicação. É com ele que falamos do presente, mas também do passado do design português, uma disciplina que tem ainda mais dúvidas que certezas.

Aurelindo Jaime Ceia pertence a uma geração única de “designers” portugueses. Ao longo de mais de um quarto de século, acompanhou as profundas mudanças que ocorreram na disciplina, no seu ensino e na sociedade – desde um tempo em que o design era um termo estrangeiro pronunciado e praticado por poucos, até hoje, em que o design é, apesar de continuar a ser escrito em itálico ou entre aspas, uma profissão de muitos e uma palavra ouvida por todos.

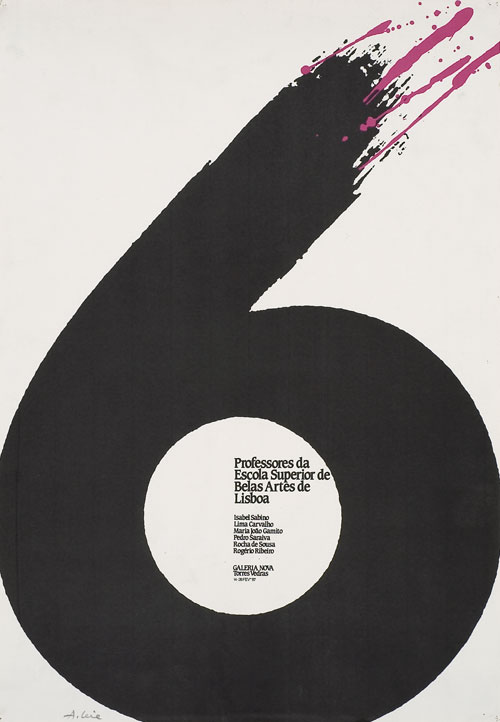

Tendo sido aluno do primeiro curso universitário em Design de Comunicação do país, criado em 1975 na Escola de Belas-Artes de Lisboa (hoje Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa ou FBAUL), tem vindo a leccionar aqui desde 1981. A exposição “Uma poética do visível, o design gráfico de Aurelindo Jaime Ceia” marcou, entre Outubro e Dezembro de 2007 (juntamente com o seu excelente catálogo), a celebração da sua carreira e dos seus dois universos. O universo de Ceia, o “designer”, exposto no seu trabalho para clientes institucionais, editoriais e culturais desde 1978, e o universo de Ceia, o professor, expresso nas referências – o cinema, o literatura, a poesia, a filosofia – que vem partilhando com os seus alunos ao longo dos anos.

Ceia, que se considera “mais um professor que outra coisa”, assume a finalidade pedagógica desta exposição, dedicando-a a todos os que são e foram seus alunos. Mas o gesto de (se) expor vai mais longe: “Expor o meu trabalho é também abdicar do que é um processo de poder: um professor, numa aula, encontra-se numa situação de expressão de poder perante os alunos, e essa relação é a base do processo formativo. Quando (me) exponho, subverto essa relação de poder – todos os professores que têm obra feita deveriam ter condições para serem sujeitos a essa prova.”

25 anos, antes

Durante o seu percurso profissional – como professor e como “designer” – Aurelindo Jaime Ceia tem testemunhado a transformação do próprio papel do design em Portugal. Começa a sua carreira entre a geração de “designers” que, sob o desígnio da modernidade, iniciaram a institucionalização do design português e foram abrindo caminhos para uma ideia do que era o país e de como esta ideia se traduzia em objectos e imagens: “No final dos anos 60, falava-se já de design em Portugal. Havia um fascínio pelo progresso e o design era visto como um conceito moderno – e era-o, de facto. A modernidade que o design dava a todo o tipo de discursos interessava às elites culturais, à classe média, levava-nos a sair da mediocridade que se sentia.”

O design como “estética industrial” interessava ainda à indústria como forma de qualificação de produtos que tinham como destino o mercado externo. Uma estética que frequentemente passava apenas pela adopção acrítica de referências e estilos vindos do estrangeiro: “O ‘designer’ servia para desenhar produtos que fossem mais parecidos com qualquer coisa que fosse vendável lá fora (e consequentemente cá dentro) e torná-los mais conhecidos através de um processo de informação sobre a coisa. O design, assim, não nasceu lá muito bem. A abertura do Governo de Marcelo Caetano veio possibilitar a presença do design, não ainda como problemática (ensino) mas como necessidade (mercado).”

E é neste “clima de confiança” do design nacional que profissionais como Victor Palla, Sebastião Rodrigues, Sena da Silva ou Daciano da Costa juntaram as tendências modernas do estrangeiro com um vocabulário de símbolos e formas nacionais, dando origem a um ecléctico estilo moderno português.

Ontem, como hoje

O 25 de Abril vem alterar este clima profundamente. Com a crise da economia e da iniciativa privada – “fecham as fábricas, param as máquinas e fecha a torneira do dinheiro” –, também o design como componente essencial do processo industrial entra em crise. Ao mesmo tempo, começa a deixar de ser entendido apenas como uma disciplina que pretende resolver problemas e acrescentar valor – “um ‘bibelot’, um adereço que se cola às coisas” –, para se tornar, ele próprio, num problema por resolver. O que acontece em primeiro lugar no ensino: o design começou a ser ensinado como disciplina autónoma em instituições como o IADE – que abriu em 1969 com o nome de Instituto de Arte e Decoração, e é hoje a maior escola privada de design do país –, as quais vêm complementar as escolas de artes e ofícios existentes desde o início do século. E são os mesmos profissionais – com formação em áreas que não o design, como a arquitectura, a pintura ou as “artes gráficas” – que começam a dar forma a essa nova ideia de design nacional. Com o passar dos anos, são eles que irão formar as primeiras gerações de “designers” portugueses, já num clima em que o próprio design deixa de ser visto apenas como “estética industrial” e passa a ser considerado na sua vertente de “cultura projectual”.

São assim introduzidas as componentes de crítica e de estudo de uma disciplina transversal – por estar sempre dependente de outras áreas –, mas que tem um campo de acção muito próprio. E se “o design, como avaliação e configuração das coisas, integra o pensamento contemporâneo”, torna-se urgente encontrar um lugar adequado para a sua investigação, reflexão e ensino. É nesta altura pós-revolucionária que têm início as novas licenciaturas em Design nas escolas superiores de Belas-Artes de Lisboa e do Porto, sendo Ceia um dos seus primeiros alunos: “A nossa escola foi uma consequência da convivência natural (com conflitos e divergências) entre as artes tradicionais e uma coisa nova, o design, que aparecia oficialmente como curso superior, ou seja, institucionalizado.” É também a partir de então que, através do seu ensino, estudo e institucionalização, o design português tem vindo novamente a procurar a sua linguagem própria, o seu contexto, a sua “localidade”. Agora já não só na produção prática, mas também na reflexão teórica.

25 anos, depois

A própria “localidade” do design português – e do seu ensino – mudou radicalmente nas últimas décadas: a abertura do país ao exterior, a integração europeia, o crescimento económico, as transformações sociais, a revolução digital e das comunicações, entre muitos outros aspectos sociais e tecnológicos, alteraram para sempre o próprio âmbito do design em Portugal. Os números falam por si: em 1975, as primeiras turmas de futuros “designers” em Lisboa e no Porto não contavam com mais de 40 alunos. Numa estimativa do Centro Português de Design, em 2006 cerca de 1100 licenciados em Design saíram de 25 instituições de ensino (público e privado) e entraram “para o mercado de trabalho” em Portugal.

O que podemos hoje esperar, como país, e como sociedade, tanto destes indivíduos como da profissão que dizem ter? “Pede-se ao ‘designer’ que não intervenha no social com mais uma carrada de projectos, isto é, com mais objectos, mas sim fazendo uma crítica do objecto enquanto elemento integrado num conjunto coerente.” Deve assim exigir-se que este não se dedique apenas a alimentar o “mercado” – de produção e de consumo de bens materiais e imateriais – que o design supostamente serve enquanto arte aplicada, mas que tenha a consciência de que o seu trabalho afecta, ou pode afectar, toda a sociedade. Tarefa difícil, no nosso mundo onde tudo é vendido, ou parece vendável: “Se se mede o desenvolvimento pela produção de bens de consumo numa determinada sociedade, temos então hoje desenvolvimento a mais. Dantes, as coisas assistiam à morte das pessoas, hoje assiste-se ao contrário. Os objectos caem em cima de nós. Vimo-nos permanentemente ocupados a integrálos na nossa normalidade contemporânea.”

Numa era em que a leveza digital substitui o peso material das coisas, e em que os objectos existem como imagens (nos vários ecrãs ao nosso alcance), o que é praticar, mas antes de mais ensinar, design? “O design é hoje uma prática com um défice de pensamento, em confronto com a sedução da forma. O processo criativo é também mais um processo de escolha do que a construção de um imaginário. Hoje – e o ensino tem de apelar a isto – o design deve desenhar a cidade, criar estruturas, projectar novas formas de viver a contemporaneidade.”

É este o repto de Ceia: o ensino (superior), em vez de preparar apenas artífices técnicos para um “mercado”, deve antes de tudo formar cidadãos exemplares. “A universidade é uma crítica, uma inquietação e uma experimentação permanentes e daí sairá, quando sair, o que for bom, útil e necessário para a sociedade. O mercado de trabalho que vá lá procurar.”

O ensino ideal não existe

Ceia não está, por isso, à espera de alunos virtuosos, que sejam magistrais na criação da forma. Está, sim, à espera de cidadãos que estejam dispostos a questionar o seu papel na sociedade e dá-lhes ferramentas para o fazer. E fá-lo ensinando num curso que se encontra ele mesmo em fase de transformação: dos cinco anos inicialmente concebidos em 1975, as licenciaturas de Design da FBAUL passaram recentemente a quatro, e agora a três anos, segundo as orientações europeias traçadas pelo Tratado de Bolonha. Para ele, essa contingência é mais uma oportunidade do que uma fatalidade: “Esta redução de anos nos cursos em toda a Europa não vem responder a necessidades de natureza científica ou pedagógica, mas sim de competitividade, face ao mercado de acesso ao ensino superior. Não corresponde necessariamente a um processo de normalização do pensamento – há necessidades diferentes em Portugal e noutros países europeus. Os valores, a identidade, a idiossincrasia nacionais são de manter e cultivar, pois, se a nossa história é deles feita, são neles que vamos buscar a capacidade de integrar novos desafios. Assumimos essa normalização como um risco, mas também como um desafio: conseguir em seis semestres criar a mesma inquietação que dantes criávamos em cinco anos.” O ensino artístico, ou da criatividade, se quisermos, precisa de tempo de concretização, de maturação, e não é por isso compatível com processos de normalização administrativa ou pedagógica: “Se calhar, precisávamos de ter passado os cursos de cinco anos para seis. Mas estaríamos a criar um curso perfeito para ninguém.” E cursos, sociedades, ou mundos perfeitos não existem: “O objectivo final do nosso trabalho é que os alunos saiam com mais dúvidas do que entraram. Mas também com mais certezas.”

Publicado originalmente no suplemento Ípsilon do jornal Público de 18.01.2008

Comments are closed.